おかげさまで創業50年。私たちは兵庫・宝塚の鉄筋コンクリート技術者集団です。

また、建物の構造によっても対応するフローリングの種類や施工方法が変わります。

木造住宅の場合、『捨て貼り工法』が一般的です。

(永大産業HPより)

大引きや根太に張った捨て貼り合板の上に、フローリング材をボンドと釘を併用して貼ります。

かつては、捨て貼り合板無しで床根太に直接フローリングを貼る『根太工法』も

よく見られましたが、床のたわみの防止や建物の水平面の剛性を高めるために

最近では『捨て貼り工法』を採用する会社がほとんどです。

『捨て貼り工法』『根太工法』共に市販されているフローリングの種類は豊富で、厚みは12~15ミリが一般的です。

鉄骨造のほとんどや鉄筋コンクリート造の場合、床はコンクリート下地となっています。

この場合のフローリングの施工方法もたくさんあります。

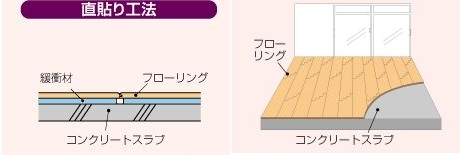

中でも代表的なのが『直貼り工法』です。

私のマンションもこの工法で貼っていました。

(永大産業HPより)

『直貼り工法』に使用するフローリングの裏面には緩衝材(ゴムやフェルトなど)が貼られていて、

コンクリート床に直接、専用ボンドで施工します。

.jpg)

緩衝材があることで、階下への音の響きやコンクリート床の硬さ・冷たさが伝わるのを和らげてくれます。

マンションにお住まいの方で「床がフワフワする」のは、遮音性能を高めるために

緩衝材の分厚いフローリングが貼られているからですね。

『直貼り工法』はフローリング自身の価格はアップするものの全体ではコストも抑えられ、

床の厚みが少なくて済むなどのメリットもありますが、緩衝材の厚みや性能によっては

「快適性」が失われる場合もあります。

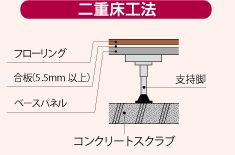

社内の技術者に聞くと、最近ではさらに階下への遮音性やクッション性を考慮して

『二重床工法』を採用することも多くあるそうです。

(永大産業HPより)

またマンションでは、水廻り(トイレや洗面室)の床を『二重床工法』として、

給排水といった設備配管スペースを確保したりします。

そういえば、わが家も廊下や洗面室は一段床が上がっていました。

.jpg)

奥の廊下部分は『二重床工法用』で一般のフローリングを、

手間のリビング部分には『直貼り工法』用の緩衝材付きフローリングを貼っています。

と直貼用下).jpg)

ちなみに三和建設の建てる「鉄筋コンクリート住宅」の床下地はこうなっています。

使用しているのは、当社オリジナルの断熱複合版です。

平らに均したコンクリート床の上にこの断熱複合版を貼り、

その上にフローリング(緩衝材は不要)を施工しています。

実際にお住まいいただいたお客様からも

「足元の冷えがない」

「歩いた感じは木造の家と変らない」

との声をたくさんいただいています。

今回は「フローリングの施工方法」について、山田がお伝えしました。

フローリングを選ぶとき、ついつい色柄やデザインに目が行きますが、

床下地の状況や性能面、貼り方も確認しておく必要があります。

同じ内装建材でも将来のリフォームで、壁紙なら比較的簡単に張替えができますが、

床材の張替え(上から貼ることもあります)はちょっと大仕事になります。

選定の際には、カタログや仕様を確認することはもちろん、

現物サンプルを取り寄せて、プロのアドバイスを聞かれることをお奨めします。

※前回の記事はこちらから→知っておきたいフローリングの施工方法・・・その1

兵庫・大阪で建てる高品質&ローコストのデザイン注文住宅。

「ビルトインガレージのある家」「屋上テラスのある家」「耐震住宅」をRC住宅で叶える。

宝塚・尼崎・西宮・芦屋・神戸の鉄筋コンクリート住宅なら三和建設。